請求書の書き方:記載すべき11項目と記載例

「起業して初めて売上が上がった!」「でも、請求書ってどうやって書くんだっけ?」起業家は誰しもがこのような経験をしていると思います。

会社員時代は、営業事務や経理が作成してくれた請求書ですが、会社を設立したばかりの起業家は自分で一から作成しなければなりません。

今回は、請求書について知っておくべき3つのポイントと請求書の基礎知識をお届けします。ぜひ、参考にしてみてください。

請求書・見積書・納品書を簡単便利に作成できる「RAKUDA」

無料で「請求書」「見積書」「納品書」「送付状」「取引管理」が作成できるクラウド請求書ツールです。

請求業務がコレで完結。

面倒な源泉徴収税の計算も自動で行ってくれます。

個人事業主の方には特におススメ!

書き方の前に抑えておくべき請求書の3つのルール

1、請求書の書き方には「こうしなければならない」という法律上のルールは無い!

請求書の書き方には特にルールはありません。そのため、請求書の書き方を考える際には、相手の会社がどのようなフォーマットを希望するかが最も重要になります。

例えば、「請求書はコピーではなく原本で無ければならない」とか、「請求の項目は明確に記入してなければならない」など、取引先の独自のルールに合わせることが重要です。事前にそういった決まりが無いか確認をすることを心がけましょう。特に以下の3つは確認するようにしましょう。

(相手の要望をしっかりチェック)

- 請求書のフォーマットで注意する事はあるかどうかを事前に確認しているか

- 請求書は郵送でなければならないかどうかを確認したか

- 請求書の発行日は、相手の締め支払いに合わせた日付になっているか

2、請求書を送る目的は入金!入金してもらえなければ請求書の意味が無い!

請求書を送る目的は当然入金をしてもらうことです。請求書を送っても、入金が無ければビジネスは成立しません。入金をしっかりと行ってもらう為の「請求書の書き方」を考えてみましょう。

例えば、相手先の担当者は、あなたの会社への入金日をとても大事な日と捉えているでしょうか?そうでない場合が多いのが普通です。だから入金日は明確に伝えなければなりません。もしかしたら、請求書に明記するだけでは足りないかもしれません。

その場合は、請求書に入金日を明記し、その上で電話を一本入れる必要があります。 確実な入金のために、以下のポイントは確実に抑えましょう。

(入金を確実に行ってもらうためのチェック)

- 請求書に必ず入金日を明記すること

- 請求書に相手先の担当者を明確に記入すること

- 請求項目を明確に記入すること

- 相手の必要なタイミングで請求書を迅速に送付すること

- 入金先の口座番号がしっかりと明記されていること

3、請求書を送る際についうっかりミスしやすいポイントを抑えておこう!

請求書を作成する際についミスしがちなポイントには以下のような項目があります。これらのポイントもチェックしましょう。

請求書に角印を押しているかどうか

角印には法的な意味合いはそれほどありません。しかしながら、多少請求書に対する印象に違いが出てきます。その理由は、まだ多くの会社が請求書に角印を押しているからです。請求書に押してある角印に慣れている人が多いので、押しておいた方が無難ということです。できれば会社としての正式な書面であることを示す為に角印を押して提出しましょう。

封筒に請求書在中と記入しているかどうか

「請求書在中」と封筒に記入する必要はあるのでしょうか。これは、必ず必要という訳ではありません。しかし、中身が何かを分かりやすくするという意味であった方が親切です。また、多くの会社が請求書在中というスタンプを押していますので、あった方が無難です。

消費税の端数は切り捨て・四捨五入・切り上げのいずれかを決めておく

消費税は小計の後ろに記入します。消費税の計算の際に端数が出る場合は注意が必要です。あらかじめ、小数点以下を切り捨てにするのか、四捨五入にするのか、切り上げにするのかを決めておきましょう。どのやり方をするかは、事業者の判断にゆだねられていますので、自由に決める事が可能です。しかし、一貫性は必要なので、毎回違う方式を採用することは出来ません。会社内にそのルールがあるかどうかを確認しましょう。

請求書に関して抑えておきたい基礎知識

請求書とは

請求書とは、商品やサービス代金を取引相手に請求する書類です。請求書には、提供した商品名と数量、合計金額のほか、振込先や支払い期限などを記載します。請求書は経理的な意味合いを重視している会社も多いですが、入金をしっかりとしてもらうために、相手に配慮した請求書を作成したいものです。そのためにも請求書の基礎的情報を把握しましょう。

知っておくべき請求書の2つのパターン

基本的には、以下の2つのパターンがあります。

①商品の購入時に発行する請求書(都度方式)

商品を納品する際にその都度請求書を発行する方式です。主に新規取引の場合はこの方式を選択するケースが多いです。

都度方式は、納品から請求までのタイミングが短いため、②の掛売方式に比べて代金を早く回収できるというメリットがあります。

②1ヶ月間に購入した商品をまとめて発行する請求書(掛売方式)

ある一定期間の間に納品した売上をまとめて請求する方式です。15日締めや20日締めなど、月に一回締め日を設けて一ヶ月の売上をまとめて請求するケースが多いようです。一つの商品単価が低い場合や毎月取引がある取引先の場合などに適しています。

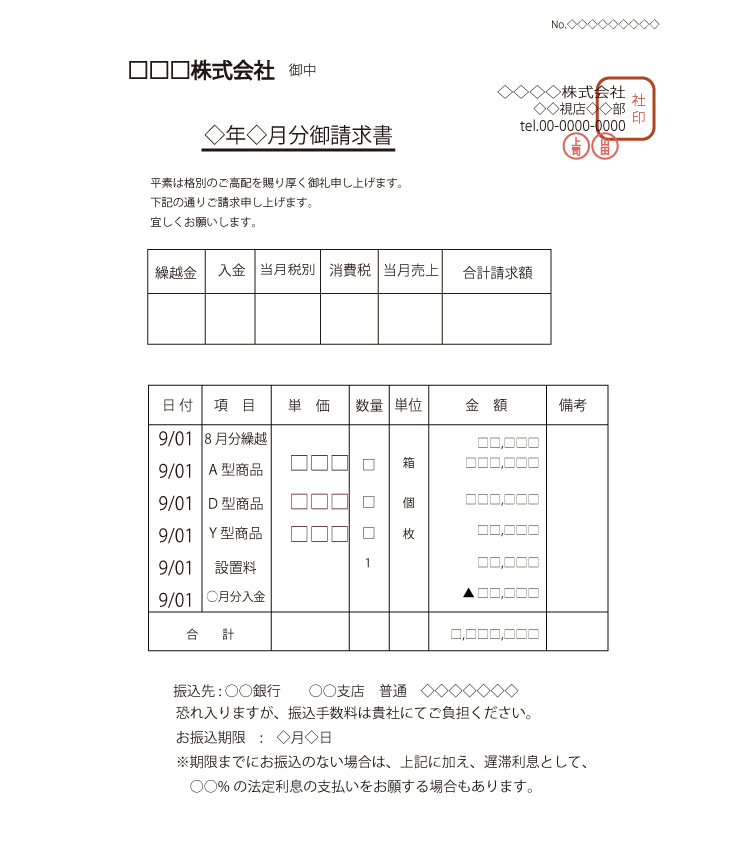

請求書に記載すべき11の項目と基本的な書き方

請求書に記載すべき事項は、おおまかには以下の11項目です。

1、宛先

宛先は会社名+経理部or担当者というケースがほとんどでしょう。

事前に請求書の宛先を誰にすればよいか、取引先に確認してください。

(注意点)

請求書の宛名と、封筒の宛先が異なる場合があります。それは、担当宛に送っても担当が内容を確認後、経理に回すといった会社もある場合などです。

2、請求書番号/通番

データ管理上の目的で請求書にナンバーをつけます。

《請求書の通番を付けるメリット》

- 【管理のしやすさ】納品書や見積書の伝票番号などとリンクしてナンバーを振ると管理がし易くなります。

- 【相手とのやり取り】電話での打ち合わせの場合、番号を指定し、書類を特定できます。

- 【特定する際に便利】先方から請求書や見積書の再発行の依頼があった場合にも、どの文書に関する再発行の依頼なのかを特定することができます。

万一発行した請求書に誤りがあった場合には、請求書の通番に枝番号(子番号)をつけて、訂正版の請求書を作成します。

同じ取引先について、複数枚の請求書をまとめた請求書を発行する場合(例えば各事業所、支店、工場あての請求書をまとめた請求書を作る場合)には、代表番号と枝番号を使うことにより、請求書の作成、区分けがスムーズにできます。

掛け売りの取引先に対し、複数枚の請求書をまとめた請求書を発行する場合には、代表番号と枝番号を使うことにより、請求書の作成、区分けがスムーズにできます。

ここで述べている「代表番号」「枝番号」とは、下記のような書式のものをさします。

請求番号:5502047 ……代表番号の例

請求番号:5502047-02 ……代表番号に枝番号「02」をつけた例

3、請求書の発行日

「請求書の発行日はいつにするのか」を相手先に事前に知らせることようにしましょう。そうすることでトラブル回避できます。ほとんどの企業では、締め日を設定しており月末の日付と月初の日付では処理する月が変わるという違いが生じます。請求日は相手先の締日を記載する場合が多いようです。例えば相手先の締め日が月末なら月末の日付などを記載します。(締め日は、売り上げや、請求などの計算上の合計を出す日を指します。ほとんどの企業では一ヶ月ごとに決まったある日を締め日と決め、その日の翌日から次の締め日までの金額の合計を「当月分」として処理します。)

4、請求側の会社名と捺印

請求書には、その会社の正式な書類であることを相手に伝えるために会社の角印を押します。会社印(角印)を押す位置は、社名をすべて隠すのではなく、社名に少しかぶるように右に寄せて印鑑を押します。

(注意)担当者印の位置について

a. 担当者が1人の場合

請求書の中に担当者印を押す四角いマスを用意しているケースが多いですが、請求書作成者1人の印鑑だけ捺印する場合は、右端のマスに押します。

b. 上司の承認印を捺印場合

右端に請求書作成者が自分の印鑑を押し、上司がその左に承認印を捺印します。役職が上の人が左側になります。

5、請求書のタイトル

納品の度に都度発行する請求書の場合は「請求書」というタイトルにします。掛売りの請求書の場合は、○○年○○月分御請求書というように年月をタイトルに明記します。

【請求書のタイトルの下に書く文章例】

請求書の場合の例文:

「平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。下記の通りご請求申し上げます。よろしくお願い申し上げます。」

請求書兼口座振替のお知らせの場合の例文:

「日頃は○○○をご利用頂き、誠にありがとうございます。 下記の金額をご指定の口座から振り替えさせて頂きます。振替日の前日までにご指定の口座にご入金ください」

など。

6、繰越金

請求書を作成した締め日の時点で、未入金の金額があれば、それを記載します。

7、合計金額

合計金額は、「最終的に、この請求書で請求している金額がいくらなのか」がわかるように、太字にしたり、大きめのフォント(ポイント数)にしたりします。

8、振込先(支払い方法・銀行口座名 (振込み手数料の取扱いも記載)

振込先は必ず記載しましょう。振込先の銀行口座名や口座番号です。支払い方法についても記入する方が丁寧です。

9、振込手数料

特に指定や契約上の取り決めがなければ、振込手数料をどちらが負担するかについては支払う側が手数料を持つのが一般的です。振込手数料を先方に負担させたくない場合は、支払い請求書に明記することをおすすめします。

手数料負担に関する依頼文章例

「恐れ入りますが振込手数料はご負担下さい」「誠に勝手ながら、振り込み手数料はお客様のご負担でお願いいたします」など。

10、支払い期限

支払い期限は必ず明記するようにしましょう。契約時に支払い期限を決めておくとスムーズです。特に契約上の取り決めがなければ、支払日は支払う側の社内規定(支払い規定)となります。(たとえば「月末締翌月末払い」の会社の場合、今月末までに請求した代金は来月末に支払われることになります) 希望の振込み依頼日や支払期限について明確にし、トラブルの無いようにしてください。

実際に請求書を作成する場合の記載例

「御入金期限:○○年○○月○○日」

「お振込み期限:○○年○○月○○日」

11、商品名とその数量

請求書の明細欄には、商品名、単価、数量 などを書きます。この請求書の明細が元でトラブルになるケースもありますので注意が必要です。相手が支払いの直前になって、「明細と違うから支払わない」と言われないようにしっかりと誤解を生まないように記入しておきましょう。

請求書を郵送する場合の封筒の書き方

(封筒の宛名書きのポイント)

- 会社あて……社名の下に「御中」をつけます。社名が長くて、宛名を書いた時にどうしてもスペースに入らない時に限り、株式会社を(株)というように省略します。

- 担当部署あて……先方の部署名の下に「御中」をつけます。社名と同じ行に無理に書かずに、改行して部署名を書いても構いません。

- 役職・肩書きのある相手あて……まずは社名、部署名を書きます。つぎに行を変えて、役職→氏名→様の順に書きます。

- 担当者あて……まずは社名、部署名を書きます。次に行を変えて氏名→様の順に書きます。

(請求書在中と記載しよう)

請求書が完成したら、封筒に入れ、必要な場合は送り状を同封して発送します。封書の表には赤字で「請求書在中」など朱書して注意を払ってもらいます。封書の宛名書きをパソコンで出力する場合は赤文字で印字したり、または市販のゴム印(「請求書在中」というもの)などを使っても良いでしょう。「在中」とは、その書類や品物などが、その中に入っているという意味です。封筒の表面に表示することで、この封筒の中に請求書が入っていますよと知らせる意味があります。赤文字でなければダメというわけではありません。黒字でも構いませんが、封筒の中の送付文書が請求書文書であるという慣例表記であります。

(一緒に同封する文書)

- 送り状 (送付案内状)

- 請求書 (合計請求書)

- 明細書 (請求明細)

請求書をメールで送付する場合の書き方

請求書をメールで送付する場合は、まず取引先に郵送でなくメールでの送付で問題ないか確認してください。

郵送で問題ない場合は、作成した請求書をメールにて送付します。

メールで送付する際は、件名には請求書が添付されていることが分かるように記載して送りましょう。

請求書をメールで送付する場合の件名と本文の記載例

件名:【自社名】〇月分請求書送付

【本文記載例】

株式会社〇〇

〇〇様

いつもお世話になっております。

株式会社〇〇の△△でございます。

「〇〇」の件について、〇月分の請求書を本メール添付しております。

内容をご確認の上、期日までにお振り込みいただきますよう

よろしくお願いいたします。

記入漏れ・記載ミスのお詫びの仕方

請求書の記入ミスは、例えば二重線を引いて訂正印を押すといったかたちで金額訂正をするのではなく、取引先にお詫びの一報を入れたのち、

原則として請求書を再発行します。お詫び状を添えて送るのが一般的です。請求書再発行時には「再発行」などと請求書の用紙自体に明記します。

まとめ

いかがでしたでしょうか。会社はキャッシュが命ですから、入金が無ければ成り立ちません。ですから、請求書は会社にとって非常に大切です。経理的な意味合いだけでなく、入金に向けた細かい配慮や取引先とのコミュニケーションも重要です。あなたの会社のオリジナルの請求フォーマットを作るための基礎的情報として参考にしてください。

請求書・見積書・納品書を簡単便利に作成できる「RAKUDA」

無料で「請求書」「見積書」「納品書」「送付状」「取引管理」が作成できるクラウド請求書ツールです。

請求業務がコレで完結。

面倒な源泉徴収税の計算も自動で行ってくれます。

個人事業主の方には特におススメ!

この記事を書いたライター

ソラボ編集部

月額20,000円からの記帳・経理代行

会計処理に関するご相談受付中!法税務申告や日々の経理業務など、企業の会計実務をサポートいたします。

会計処理に関するご相談受付中!法税務申告や日々の経理業務など、企業の会計実務をサポートいたします。