会社設立でトクするサラリーマンとは?メリット&節税効果をご紹介!

コロナ禍により今までの常識が覆され、満員電車で通勤するだけではなく多様な働き方が実現する世の中になりました。

個人事業主として副業をするか法人として副業をするか。選択しだいで納める税金額は異なってきます。

今回の記事では、副業をする会社員が会社設立することで得られるメリット・デメリットを解説します。

1.2020年。副業をするのが珍しくない時代になった

みなさんご存知の通り、2018年1月に厚生労働省は日本の働き方に関する「モデル就業規則」の中にあった以下の文を削除しました。

(労働者の遵守事項)

許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。

モデル就業規則の改変は、マスコミにも大きく取り上げられました。しかし、それでもまだ「副業をするのは一部の人だけ」というイメージが日本に根強くありました。

けれども、新型コロナ感染症により勤務先の休業や子供の預け先がなく「働きたくても働けない」という局面にぶつかる方が急増しました。

これを受けて、日本人の間にも「副業はしといた方がいいかも」という空気が流れています。あるプレス・ニュースリリースの配信サービスを手掛けるサイトでは、副業についてのアンケートをとったところ、約4割の方が「副業意欲向上」「副業しやすくなった」と回答したと報じています。

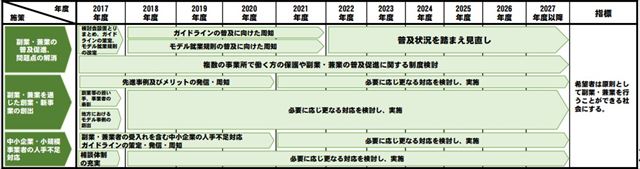

上記の図は、今から3年前の2017年に厚生労働省労働局が提出した資料「副業・兼業の現状と課題」より抜粋した施策です。これを見ると、日本政府が2017年から2027年までの10年間で段階的に副業・兼業を自由にできる社会へと導こうとしていることがわかります。

2.法人・会社設立でトクする会社員・サラリーマンとは?

会社での本業とご自身による副業の両方をすることで、副業で得る収入は会社の給与の補填にもなり、将来のための貯金として活用することも可能です。

ただし、副業で多くの税金を取られてしまっては元も子もありません。しかし、会社設立することで、副業で取られる税金を安く抑えることができる会社員がいます。

①副業の利益が330万円を超える会社員

個人事業主と法人が支払う税金の種類は、①所得税②住民税など以下の5種類です。(法人の場合は、別で固定資産税や印紙税を支払わなければいけない場合があります。)

- ①所得税(法人税)

- ②住民税

- ③消費税・地方消費税(地方法人特別税)

- ④個人事業税または法人事業税

- ⑤年金と社会保険

この中で、会社設立した方が税金を安く抑えられるのはまず①の所得税です。個人事業主の場合は所得(収入から経費をひいたもの)の金額により5%~45%と7段階制になっています。しかし、法人の場合は所得が800万円以下なのか800円を超えるかの2段階制になっています。

| 個人事業主 | 法人・会社 | |

|

①所得税

(法人税) |

所得金額による累進課税

・195万円以下:5% ・195万円超 330万円以下:10% ・330万円超 695万円以下:20% ・695万円超 900万円以下:23% ・900万円超 1,800万円以下:33% ・1,800万円超 4,000万円以下:40% ・4,000万円超:45% |

所得金額による2段階制

・800万円以下:19% ・800万円超:23.2% |

上記の表を見ていただくとお分かりの通り、所得が330万円を超える個人事業主は法人を設立した方が税率は1%(20%→1%)下がります。

ちなみに、所得330万円を月額平均にすると約27.5万円です。副業の利益が月に27.5万円以上の会社員の方は、会社設立の検討をしてもよいのかもしれません。

②副業の課税売上高が1,000万円を超えるサラリーマン

消費税は個人事業主でも法人でも、前々年(2020年の場合は2018年)の課税売上高が1,000万円を超える場合に課される税金です。法人の場合、飲食料品や定期購読の新聞などには軽減税率が適用されるため、飲食料品や定期購読の新聞などをたくさん購入されている会社であれば、消費税は若干安くなるかもしれません。

ちなみに、個人事業主でも法人でも新規で事業を始める場合は、前々年の事業実績がありません。そのため、双方ともに消費税の課税は免除となる点は変わりません。

(課税売上高とは)事業をする上で消費税が課される売上高と輸出入で免税となる売上高の合計で、ざっくり言えば、土地の売却などを抜かした通常の売上高のことです。

| 個人事業主 | 法人・会社 | |

| ③消費税・地方消費税(地方法人特別税) | 前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合のみ課される

【消費税率】 ・7.8% 【地方消費税率】 2.2% |

・前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合のみ課される

・飲食料品や定期購読の新聞は軽減税率で計算 【消費税率】 ・標準税率:7.8% ・軽減税率:6・24% 【地方消費税率】 ・標準税率:2.2% ・軽減税率:1.76% |

③不動産を持つサラリーマン大家さんで給与+所得が900万円を超える方

サラリーマン大家さんとして所有する部屋を人に貸して家賃収入を得る方もいることでしょう。副業で年間20万円以上の所得を得る場合には確定申告をしなければいけませんが、確定申告では会社から受け取る給与と家賃収入を足した合計で所得税を計算します。

以下の表をもう一度みてみましょう。この表によると、給与と家賃収入による所得が年間で900万円を超える場合、個人事業主の税率は33%なのに対し法人・会社では23.2%と据置になっています。

| 個人事業主 | 法人・会社 |

| 所得金額による累進課税

・195万円以下:5% ・195万円超 330万円以下:10% ・330万円超 695万円以下:20% ・695万円超 900万円以下:23% ・900万円超 1,800万円以下:33% ・1,800万円超 4,000万円以下:40% ・4,000万円超:45% |

所得金額による2段階制

・800万円以下:19% ・800万円超:23.2% |

このため、不動産をお持ちのサラリーマン大家さんであれば「資産管理会社」として資産管理会社を設立する方もいらっしゃいます。

④副業でたくさんの経費を使っている会社員の方

事業上の税金計算で個人事業主と会社で異なる点は税率だけでなく、経費として落とせるか落とせないか、の違いがあります。

以下は、個人事業主と会社の経費にできるもの・できないものを表した表です。

| 個人事業主 | 法人・会社 | |

| 経費にできる |

|

個人事業主の経費に加えて

|

| 経費にできない |

|

|

会社としてたくさんの経費を決算で計上すれば、すなわち、所得税(法人税)が減ることになります。会社設立に魅力を感じる方の中には、特に家族に給与を与えているケースが多いようです。

3.会社設立すると逆にソンする会社員とは??

①会社設立の費用の元を取れないサラリーマン

会社設立には、以下の費用が発生します。

| 合同会社 | 株式会社 |

|

合計:10万2千円

①収入印紙代:4万円 ②定款の謄本作成料:2千円 ③登録免許税:6万円 |

合計:24万円

①収入印紙代:4万円 ②定款認証の手数料:5万円 ③登録免許税:15万円 |

例えば、所得税を1%下げるために会社を作ったとしても、会社設立に24万円かかった場合、以下のようにかえって損してしまう場合があります。

【所得330万円の副業サラリーマンが会社設立した場合】

- 所得税が1%下がる→所得税が3万3千円下がる

- 会社設立に24万円かかる

合計:20万7千円の費用が余計に発生

③会社設立してもあまり稼げないサラリーマン

個人事業主の場合は一律で10%の住民税ですが、法人の場合は均等割(5万円~)がプラスされます。均等割とは都道府県に所在する事業所に対して課される税金で、これは事業が赤字の場合でも支払わなければいけません。

個人事業主の場合は、例えば年間の所得が10万円の場合は住民税が1万円で済むのですが、法人の場合は最低5万円は支払わなければいけません。

| 個人事業主 | 法人・会社 | |

| ②住民税 | 課税所得額により一律10% | 法人税の12.9%+均等割(5~300万円) |

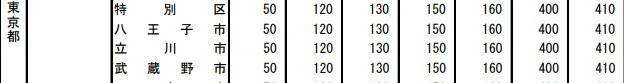

均等割については、総務省が毎年税率を決めて公表しています。以下は、平成27年度の東京都の一部の均等割を表した表です。(単位:千円)

【参照:平 成 27年 度 法 人 住 民 税 ・ 法 人 事 業 税 税 率 一 覧 表https://www.soumu.go.jp/main_content/000377110.pdf】

4.サラリーマンの副業が会社にバレる?!ばれやすいタイミングとは

日本の法律では「副業OKだよ~!」としていますが、現状では約7~8割の会社が会社定款(会社の法律)で「副業OK」としていません。日本政府が副業をOKとしていても、あなたの勤める会社が「NO」としていれば、その会社規則に従わなければならないのです。

①社会保険料でバレる?

会社員として働きながら副業をしている場合、社会保険料と年金の手続きは既に勤務先の会社と行い、保険料は毎月の給与から天引きされていると思います。会社員が個人事業主として副業する場合は、勤務先の会社で社会保険に加入しているため、国民年金や国民健康保険に加入しなくてもOKです。

| ⑤年金と社会保険 | 国民年金:前年の所得により決定

国民健康保険:毎月16,410円 |

標準報酬月額をもとに日本年金帰庫などが計算して通知。31等級ある |

けれども、会社設立をしてそこから給与(役員報酬)を受け取る場合は、必ず社会保険にも加入しなければいけません。つまり、本業の会社で加入している社会保険と自分で設立した会社での社会保険との2重加入をすることになります。

保険の2重加入は「複数の会社から雇われている状態」とみなされ、年金事務所でどちらの会社の保険を主とするのかを決める手続きを行わなければいけません。

まとめると、副業をするからといって会社員の勤務先での社会保険料が増額になることはありません。しかし、社会保険の2重加入の手続きをしなければいけないため、少々面倒な作業が発生します。

②住民税でバレる

住民税の支払いは普通徴収と自動徴収の2種類があり、確定申告で自動徴収を選択してしまうと、本業の会社の給与から住民税が天引きされてしまいます。あなたの勤め先の給与から住民税が多く引き落とされると、お勤めの会社に副業がばれるかもしれません。

最近では、もともとの設定で「児童徴取」となっている自治体もあるため、確定申告の際は普通徴収を選び、設立した会社の住民税はコンビニ払いなどで支払いましょう。

5.会社設立しないサラリーマンができる節税対策とは?

節税の王道ですが、ふるさと納税やiDeCo、生命保険控除、医療費控除などの控除枠を利用することで納める税金額を圧縮させることは可能です。

- ふるさと納税

- iDeCo

- 生命保険控除

- 介護医療保険控除

- 個人年金保険

- 地震保険

- 医療費控除/セルフメディケーション税制

- 住宅ローン控除

まとめ

副業中の会社員が会社設立をすることでメリットを受けられるのは、主に所得税の節税です。

しかし、年間売り上げや所得が低い副業の場合では、会社設立の初期費用がかかり、税務面でも煩雑になるため決してオトクになるわけではありません。

ご自身の現在の収入状況を整理して、最適な選択をしていきましょう。

この記事を書いたライター

ソラボ編集部

会社設立のご相談はこちら

会社設立に関するご相談受付中!法人設立の手続きから必要書類まで、丁寧にサポートいたします。

会社設立に関するご相談受付中!法人設立の手続きから必要書類まで、丁寧にサポートいたします。