会社員とフリーランス、納める税金はどっちが高い?

会社員のときは毎月の給料から天引きされていることも多く、フリーランスになって「初めて税金を意識した」という経営者の方や住民税の振込用紙が届いて「こんなに支払うの!?」と驚かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

会社員のときとフリーランスのときでは、納める税金の種類や金額に違いがあるのでしょうか?具体例も挙げながら解説していきます。

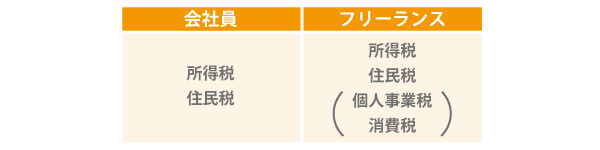

1.フリーランスが支払う税金には何がある?

会社員で働いている方でも税金は支払っています。

給与明細を見てみてください。所得税や住民税が天引きになっている方が多いのではないでしょうか。

実はフリーランスであっても基本的に納める税金は変わりませんが、会社員時代には支払うことのなかった税金がいくつかあります。

(1)所得税

「所得税」とは1年間のすべての収入から経費などを引いて残った所得に対してかかる税金をいいます。

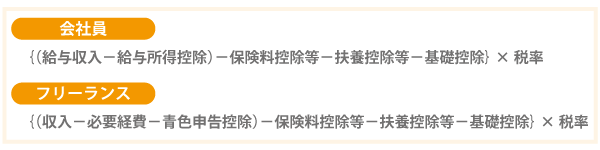

所得税を算出する計算式は次のとおりです。

税率は所得が増えれば増えるほど支払う税金が高くなる累進課税となっています。

稼ぎが多い方は支払う税金も多くなるってことですね。

| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |

| 195万円以下 | 5% | 0円 |

| 195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |

| 330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |

| 695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |

| 900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |

| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |

| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |

例えば、

所得が500万円の場合、

500万円×20%-42万7500円=57万2500円

所得が1000万円の場合、

1000万円×33%-153万6000円=176万4000円

の所得税を支払います。

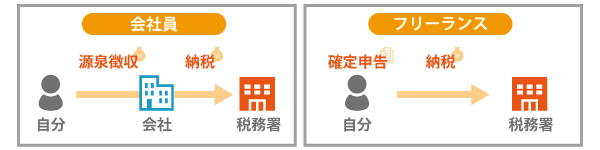

所得税は、サラリーマンで給料をもらっている方もフリーランスで働いている方も支払いますが納税方法が異なります。

現金で所得税を納付する場合、確定申告の受付締め切り日が支払期限日です。

口座振替であれば、4月中旬頃引き落としになるため1か月ほど猶予があります。

支払う税金がある場合には納税を、所得税を払いすぎていた場合には還付を受けます。

(2)住民税

自分が居住している都道府県や市区町村に納める税金のことを「住民税」といいます。

所得のある方が平等に負担する均等割と、前年の所得額に応じて負担する所得割から成り立っています。

税率は10%なので、所得が1000万円なら100万円、300万円なら30万円とこちらも所得が大きくなれば課税額が増えます。

また所得税と同様、会社勤務の方とフリーランスの方では納税方法が異なります。

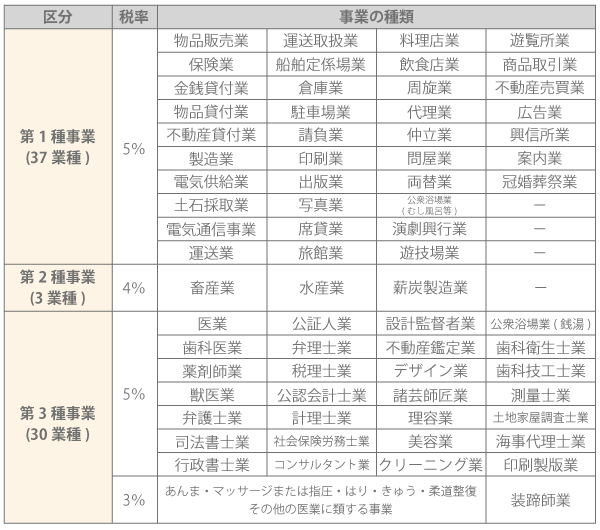

(3)個人事業税

サラリーマンにはかからない税金なので、馴染みのない方が多いかもしれません。

「個人事業税」は、特定の事業を個人で営む方に課せられる税金です。

特定といっても70の業種があるため、ほとんどの事業が該当します。

業種によって3%~5%の税率が課せられます。

参照:東京都主税局 個人事業税

事業主控除が290万円ありますので、所得金額がそれ以下の場合、個人事業税は発生しません。

(4)消費税

スーパーで食料品を買ったり、美容室で髪を切ったりと、商品やサービスに対してかかる税金が「消費税」です。私たちにとって一番身近な税金ですね。

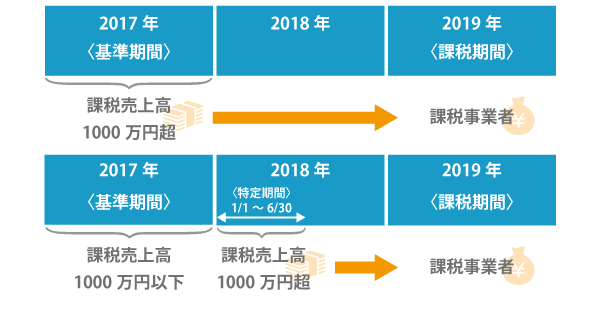

実はフリーランスで働いていても、売上が1000万円を超えると消費税がかかります。

ただし、実際に消費税を支払うのは2年後です。

たとえ今期が赤字であっても、2年前売上が1000万円を超えていると消費税を払わなければならないため、消費税の支払いで資金繰りが悪化しないように注意しましょう。

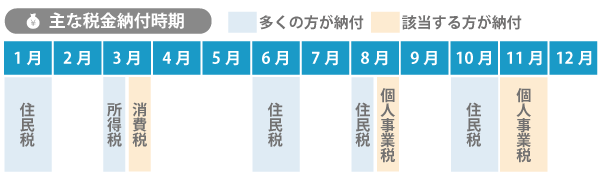

2.フリーランスの納税スケジュール

3.フリーランスと会社員、年収別に支払う税金額をまとめました

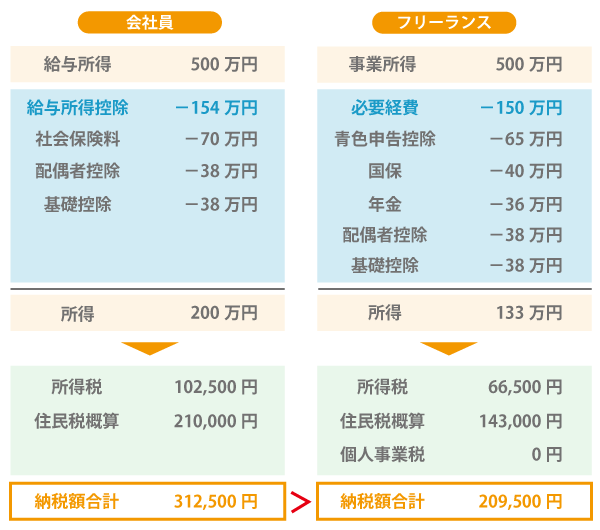

では、具体例を挙げてどのくらい税金に差が出るのか見てみましょう。

(1)年収500万円の場合

給与所得控除と必要経費が同じくらいの金額だった場合、青色申告控除分だけ所得が少なくなるため税金が減ります。

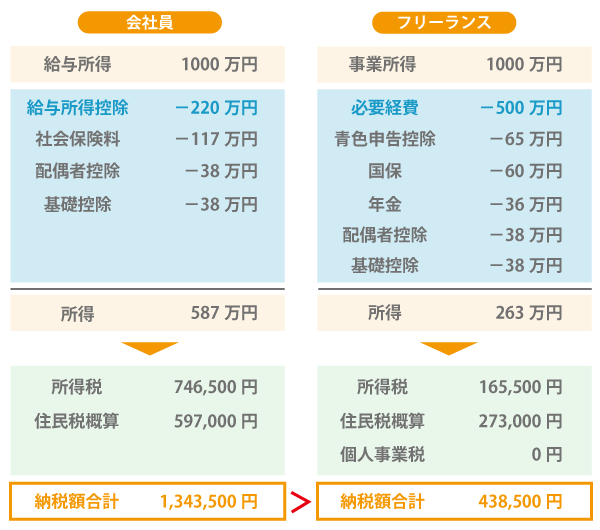

(2)年収1000万円の場合(パターン1)

経費が多くかかる業種の場合、フリーランスの方が支払う税金は少ないです。

ただし、所得が減少するということなので手元に残るお金も減ります。

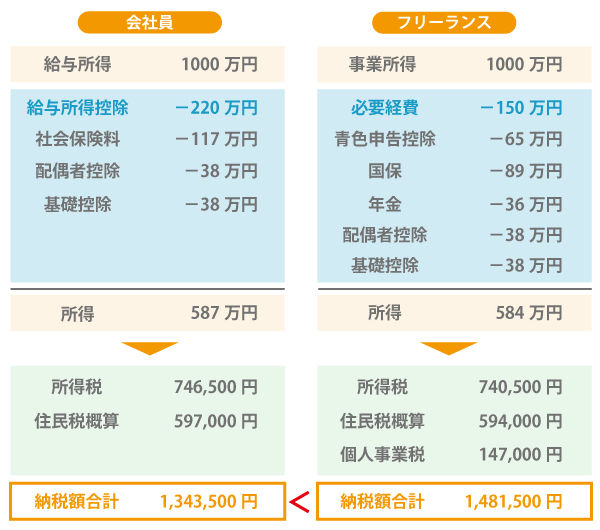

(3)年収1000万円の場合(パターン2)

必要経費と青色申告控除を合わせた額が給与所得控除と同じくらいの金額だった場合、所得税や住民税にそれほど差はありませんが、事業税がかかってくる分、トータルの税金は増加します。

コンサル業など、パソコンと身一つあればできてしまう仕事だと、経費があまりかからないため税金も高いです。

ただし、所得税や住民税は経費として認められませんが、事業税は全額経費として計上できます。

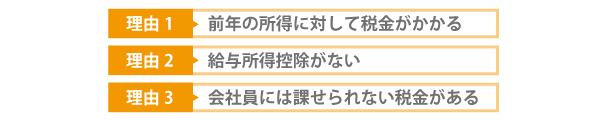

4.なぜフリーランスは税金が高く感じるのか?

具体例を挙げて会社員とフリーランスの納める税金額を比較してみると、あまり差がないことがご理解いただけたのではないでしょうか。

では、なぜフリーランスになると税金が高いと感じるのでしょうか?

3つの理由が考えられます。

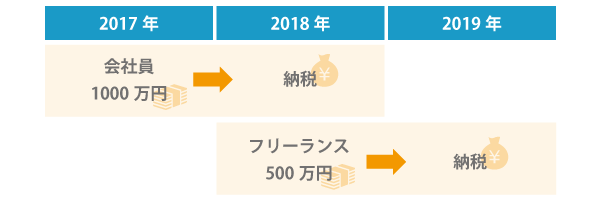

(1)理由1 前年の所得に対して税金がかかる

例えば、昨年会社員としての収入が1000万円、今年独立しフリーランスとしての収入が500万円だったとします。

この場合、今年支払う税金は会社員時代の収入に対してかかる税金です。

そのためフリーランスになり所得がガクッと下がったケースでは、今年の所得金額から考えると税金が高いと感じる方もいらっしゃるのかもしれません。

(2)理由2 給与所得控除がない

会社勤めをしている方の場合、このくらい経費がかかるだろうという事情を考慮して給与所得控除が設定されており、収入の金額に応じて65万円~220万円が控除されます。

そのため、前述しましたが、仮に必要経費のまったくかからない事業で独立した場合、控除額が少なくなりますので支払う税金も高くなります。

(3)理由3 会社員には課せられない税金がある

フリーランスの場合、所得が290万円以上になると個人事業税がかかります。サラリーマンには課せられない税金です。

フリーランスの方は支払う税金額もその分プラスされます。

まとめ

今回はフリーランスの税金について説明しました。

サラリーマンに似た働き方をすれば、納税額にあまり違いは出ませんが、フリーランスになることで節税の幅は広がります。

ただし、過度な節税はおすすめできませんので税理士など税務のプロに相談してみるのも良いでしょう。

また、フリーランスとして仕事をしていると請求書や納品書など、自分で管理しなくてはなりません。

クラウド請求書サービス「RAKUDA」では、請求書や見積書、納品書などが作成できます。取引先の管理や請求状況も管理できる優れものです。

会員登録するだけで無料で使えますので、ぜひ実際に試してみてください。

請求書・見積書・納品書を簡単便利に作成できる「RAKUDA」

無料で「請求書」「見積書」「納品書」「送付状」「取引管理」が作成できるクラウド請求書ツールです。

請求業務がコレで完結。

面倒な源泉徴収税の計算も自動で行ってくれます。

個人事業主の方には特におススメ!

また、こちらの記事でフリーランスが受けられる控除についてまとめていますので、ぜひご参照ください。

この記事を書いたライター

ソラボ編集部

月額20,000円からの記帳・経理代行

会計処理に関するご相談受付中!法税務申告や日々の経理業務など、企業の会計実務をサポートいたします。

会計処理に関するご相談受付中!法税務申告や日々の経理業務など、企業の会計実務をサポートいたします。