株式発行による資金調達とは?社債発行との違いを交えて解説

事業の実施に必要な資金を自社でまかなうことが難しい場合、外部からの資金調達を検討することになります。資金調達にはさまざまな方法がありますが、企業が実施できる資金調達方法のひとつとして「株式発行」が挙げられます。

当記事では、株式発行による資金調達の仕組みやメリット・デメリットについて、社債発行との違いを交えて解説します。資金調達の手段として株式発行を行うことを検討している人は、当記事を参考にしてみてください。

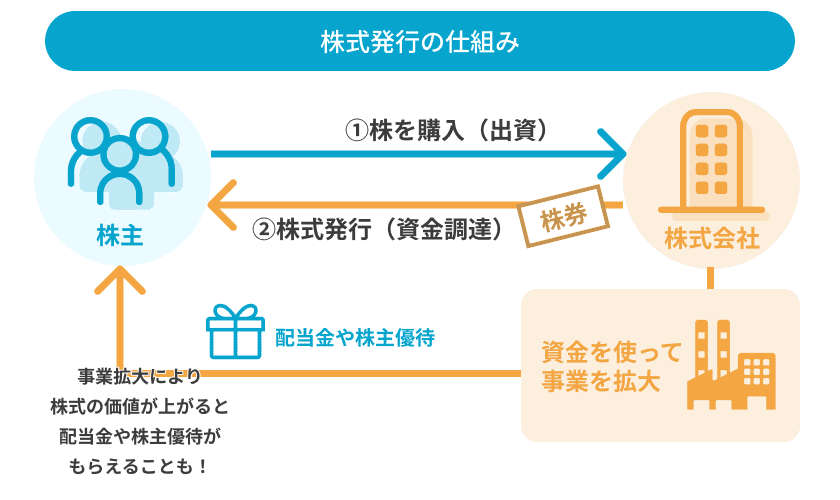

株式発行による資金調達の仕組み

株式発行とは、企業が発行する株式と引き換えに投資家から資金提供を募って資本を増やす資金調達方法です。融資や社債など借入による資金調達方法が「デットファイナンス」と呼ばれるのに対し、株式発行は負債を増やさず資本を得る資金調達方法として「エクイティファイナンス」と呼ばれます。

株式発行による資金調達を行う場合、企業は会社の所有権として有価証券である「株式」を発行します。株式の対価として投資家が出資した金額が企業の資本となり、企業はその資金を用いて事業の拡大に向けた取り組みを実施することができます。

また、株式を購入した投資家は企業の株主となります。株主となった投資家は企業の利益に応じて配当金や株主優待を受けることができるほか、株主総会での意思表示や経営陣の選任における投票など、企業のオーナーのひとりとして経営に参画する権利を得ます。

ただし、株式の発行により企業の持株比率が低くなると、自社の経営に対する影響力の低下につながる恐れがあります。経営が不安定になることや、ほかの企業から買収されるリスクが高まることもあるため、資金調達のために株式発行をする場合には自社の持株比率とのバランスを考慮しなければなりません。

なお、企業が発行した株式の所有権は株主となる投資家へ移転されます。株主がほかの投資家へと株式を売却した場合、資金は既存の株主に対して支払われることになるため、株式発行により企業が資金を受け取れるのは直接株式を売買する最初の投資家だけである点にも留意しましょう。

株式上場(IPO)により証券取引所での取引が可能となる

株式上場(以下、IPO)により、企業は株式の市場である「証券取引所」において不特定多数の投資家へ向けて株式の取引ができるようになります。証券取引所は株式や債券など有価証券の取引の中心となる市場であり、IPOによって証券取引所に参入できれば大規模な資金調達を実現できる可能性があります。

非上場株式は証券取引所における取引ができないため、株式の販売は身内や関係者に限られます。IPOによって証券取引所での売買が可能になれば、国内外を問わず世界中の投資家と自社の株式を取引できるようになります。

また、IPOのためには上場審査の実施が必要です。上場審査には株主数や事業継続年数、監査の実施など複数の条件が定められており、企業経営の健全性や事業計画の合理性などを踏まえて認定の可否が判断されるため、証券取引所での株式公開は企業の信用力向上にもつながります。

IPOによって証券取引所における株式の売買が可能になることは、資金調達力の向上や企業の知名度の向上につながります。株式発行による資金調達を検討している人は、IPOによる企業へのメリットも予備知識として覚えておきましょう。

株式発行による資金調達の種類

株式発行により資本を増やす資金調達方法は「増資」とも呼ばれます。増資には3種類の方法があり、それぞれ株式発行の対象者や資金調達の特徴が異なります。

<株式発行による増資の種類>

|

種類 |

特徴 |

|

公募増資 |

不特定多数の投資家から出資を募る方法。 大規模な資金調達や企業の知名度向上につながる可能性がある |

|

株主割当増資 |

既存の株主から出資を募る方法。 持株比率に応じて新株の引受権利が与えられる |

|

第三者割当増資 |

取引先企業や自社の役員など特定の第三者から出資を募る方法。 株主総会の特別決議が不要で、比較的早期の資金調達が可能 |

増資の方法は「公募増資」「株主割当増資」「第三者割当増資」の3種類です。株式発行による資金調達を行う場合は、それぞれの増資方法のメリットとデメリットを踏まえたうえで、自社に適した方法を選択しましょう。

公募増資

公募増資とは、不特定多数の投資家から出資を募る方法です。公募増資は未上場企業が新規上場(IPO)をする場合や、上場企業が新たな株主を獲得し資金調達の基盤強化を図る場合などに用いられます。

<公募増資のメリットとデメリット>

|

メリット |

一般の投資家から幅広く資金調達ができる |

|

デメリット |

上場企業の資金調達に限られる |

公募増資のメリットは、一般の投資家から幅広く資金調達ができることです。不特定多数の投資家から出資を募り新たな株主を獲得できることから、他の増資方法と比較して大規模な資金調達を実現できる可能性があります。

一方、公募増資のデメリットは、資金調達に公募増資を行うことができるのは上場企業に限られることです。公募増資は証券取引所を通じて行われますが、証券取引所において株式を売買できるのは上場企業のみであるため、公募増資による資金調達を行うことができるのは上場企業のみとなります。

株主割当増資

株主割当増資とは、既存の株主からの出資を募る方法です。既存株主に向けて優先的に新株を発行する資金調達方法であり、既存株主の持株割合に応じて新株を引き受ける権利が割り当てられます。

<株主割当増資のメリットとデメリット>

|

メリット |

株主構成や持株比率が変動しにくい |

|

デメリット |

大規模な資金調達は見込みにくい |

株主割当増資のメリットは、株主構成や持株比率が変動しにくいことです。株主割当増資は既存株主のみに新株を割り当てる資金調達方法であるため株主の構成は変わらないほか、既存株主の持株割合に応じて新株発行数が決まるため持株比率が変動しにくく、経営の安定を維持することにつながります。

一方、株主割当増資のデメリットは、大規模な資金調達が見込みにくいことです。資金調達先が既存株主に限定されることから外部の投資家からの出資を募ることはできず、限られた範囲での資金調達となるため公募増資と比較すると大規模な資金調達にはつながりにくくなります。

なお、株主割当増資において、既存株主が新株を引き受けることは義務ではありません。新株を割り当てた既存株主が出資をしなかった場合は資金調達ができないだけでなく、既存株主内での持株比率が変動し経営に影響を及ぼす恐れがある点に留意しておきましょう。

第三者割当増資

第三者割当増資とは、取引先企業や自社の役員など特定の第三者から出資を募る方法です。第三者割当増資は「縁故募集」とも呼ばれ、主に未上場企業が会社の関係者やベンチャーキャピタルなどから資金調達を行う場合に用いられます。

<第三者割当増資のメリットとデメリット>

|

メリット |

株式を発行する相手を会社側で選ぶことができる |

|

デメリット |

有利発行により既存株主が不利益を被る場合がある |

第三者割当増資のメリットは、株式の発行先を会社側で選べることです。公募増資や株主割当増資は原則として出資者を選ぶことはできませんが、第三者割当増資であれば関係者やベンチャーキャピタルなど特定の第三者へ株式を発行できるため、会社にとって望ましくない相手が株主となることを防げます。

一方、第三者割当増資のデメリットは、有利発行によるリスクが生じる場合があることです。第三者割当増資では時価よりも低い金額で株式を発行する「有利発行」が認められていますが、有利発行を行う場合は既存株主が不利益を被る恐れがあるため、既存株主への説明と株主総会での特別決議が必要です。

なお、第三者割当増資の目的は資金調達のみではなく、取引先企業との関係の強化やM&Aの手段として用いられることもあります。資金調達だけでなく企業の成長戦略や経営の安定化などの目的をともなう増資の場合は、第三者割当増資を検討してみましょう。

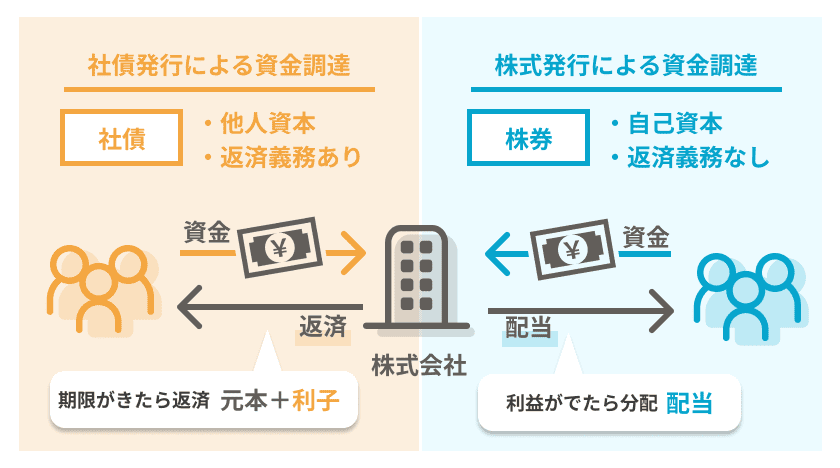

株式発行と社債発行の違い

株式発行のほかに、有価証券を用いた資金調達方法として「社債」の発行があります。いずれも投資家との有価証券の売買による資金調達方法であるという点は類似していますが、資金調達の性質が異なるため、それぞれの違いを確認しておきましょう。

<株式発行と社債発行の違い>

株式が企業のオーナーとなる権利であるのに対し、社債は企業が投資家から資金を借入するための債権です。つまり、株式発行は投資家からの資金提供により資本を増やす「増資」であり、社債発行は投資家から資金を借りる「負債」となります。

株式発行と社債発行は投資家から資金提供を受ける点は同じですが、資金の性質が異なることから返済義務の有無や投資家との関係性にも違いがあります。社債発行と比較した場合、株式発行にはメリットとデメリットの両方があるため、自社の状況や経営方針を踏まえて利用を検討しましょう。

株式発行のメリット

社債発行と比較した場合、株式発行にはさまざまなメリットがあります。株式発行のメリットを知ることは企業の資金調達方法を選ぶときの判断基準のひとつとなるため、株式発行により資金調達を行うことのメリットを確認してみましょう。

<株式発行による資金調達のメリット>

- 返済の義務がない

- 企業価値の向上につながる

社債発行と比較した場合の株式発行のメリットとして「返済の義務がないこと」や「企業価値の向上につながること」が挙げられます。株式発行による資金調達は、企業のキャッシュフローの安定やイメージアップにつながる可能性があります。

返済の義務がない

資金調達に株式発行を利用するメリットのひとつとして「返済の義務がないこと」が挙げられます。返済義務の有無は社債発行と株式発行の主な違いであり、社債発行によって得た資金には返済の必要がある一方で、株式発行によって得た資金は返済が不要であることを前提として覚えておきましょう。

社債発行により調達した資金は、投資家から借りたお金として扱われるため返済の義務があります。元本の返済に加えて利子が加算されるため、結果として借入した金額よりも多くの資金を投資家へ支払うこととなり、返済の負担が経営を圧迫する恐れがあります。

一方、株式発行により調達した資金は、投資家から株式の対価として得たお金であるため返済の義務はありません。元本の返済や利子の支払いが必要なく、企業の負債とならないことから財務体制が安定し、キャッシュフローを悪化させるリスクを抑えることが可能です。

ただし、株式発行を行う場合、企業利益の一部を配当金として投資家へ還元することを求められる場合があります。配当金以外にも、企業の商品やサービスに対する優遇のほか株主限定のイベントの実施など、株主のロイヤリティを維持する工夫が必要となる点にも留意しておきましょう。

企業価値の向上につながる

資金調達に株式発行を利用するメリットのひとつとして「企業価値の向上につながること」が挙げられます。株式発行は負債を増やすことなく資本を増やす「増資」であり、企業の財務状況を悪化させることがないことから、金融機関や投資家、顧客からの信頼を得やすくなるためです。

社債発行の場合、株主から提供される資金は企業の「負債」となります。負債比率が高い企業は財務状況が厳しいと判断されるため、社債発行により負債が増えすぎると金融機関や投資家からの評価が下がり、企業価値の低下につながる恐れがあります。

一方、株式発行の場合、株主から提供される資金は企業の「資本」となります。負債を増やすことなく事業活動の元手となる資本を増やすことができるため、財務体制が強化され金融機関や投資家からの評価が高まることにより、企業価値の向上につながります。

資本金の金額は、企業の資金力や信用度を判断する際の指標のひとつです。株式発行により財務体制を強化し安定した経営を維持することにより、資金調達に限らず取引先企業や顧客からの信頼を得ることにもつながるでしょう。

株式発行のデメリット

社債発行と比較した場合、株式発行にはいくつかのデメリットもあります。株式発行のデメリットを知ることは企業の資金調達方法を選ぶときの判断基準のひとつとなるため、株式発行により資金調達を行うことのデメリットを確認してみましょう。

<株式発行による資金調達のデメリット>

- 経営に対する企業の影響力が弱まる

- 法人税の納付額が増える可能性がある

社債発行と比較した場合の株式発行のデメリットとして「経営に対する企業の影響力の低下」や「法人税の納付額の増加」が挙げられます。場合によっては、自由な経営ができなくなることやキャッシュフローが悪化することも考えられるため、株式発行を検討している場合はデメリットも把握しておきましょう。

経営に対する企業の影響力が弱まる

株式発行による資金調達のデメリットのひとつとして「経営に対する企業の影響力が弱まる」ことが挙げられます。自社の経営に対する影響力が弱まると、外部からの影響を受けやすく自由な意思決定ができなくなることがあるため、株式発行による資金調達を検討している人はその前提を踏まえておきましょう。

社債は企業が投資家から資金を借入するために発行する証券であり、社債を購入した投資家と企業は債権者と債務者の関係となります。社債の発行において、債権者に与えられるのは元本の返済と利息の支払いを受ける権利のみであり、原則として経営に関与する権利はありません。

一方、株式は企業の所有権を示す証券であるため、株式を購入した投資家にはその企業の株主として企業の経営に参画する権利が与えられます。第三者が企業の株式を保有することにより自社の持株比率が減少すると、自社の経営に対する影響力が弱まり、自由な経営をすることが困難となる恐れがあります。

経営に対する企業の影響力が弱まるというデメリットに対応するためには、企業の経営陣が一定割合以上の株式を保有できるよう新株の発行数を調整することが有効です。株式を発行しすぎると敵対的買収により経営権を他社に奪われる恐れもあるため、持株比率とのバランスを考えて新株を発行しましょう。

納税額が増える可能性がある

資金調達に株式発行を利用するデメリットのひとつとして「納税額が増える可能性がある」ことが挙げられます。株式発行により資本金が増えることで、資本金が一定の金額以下の場合に受けられる優遇措置の対象から外れ、適用される税率が高くなることがあるためです。

法人税においては、資本金が1億円以下の中小企業に対して年間の所得金額が800万円以下の部分に軽減税率が適用されます。株式発行により資本金が増えて1億円を超えた場合、軽減税率の適用外となるため法人税の納付額が増加することとなります。

たとえば、資本金9,500万円の中小企業が株式発行により1,000万円を増資した場合、資本金の金額は1億500万円となります。株式発行により投資家から得た資金は企業の資本金に加算されることとなるため、増資により資本金が1億円を超えてしまうと、法人税の軽減税率を受けられなくなります。

一方、資本金9,500万円の中小企業が社債発行により1,000万円を借入した場合、資本金の金額は9,500万円のままです。社債発行により借入した資金は資本金には含まれないため軽減税率の適用範囲から外れることがないほか、社債発行費の一部を損金として計上できる場合があるため節税効果も期待できます。

ただし、税金の納付額は所得金額や各種控除によって変動するため、株式発行により必ずしも税金の納付額が増えるとは限りません。株式発行による資金調達を行う場合の税金について不安がある人は、税理士やコンサルタントなど専門家へ相談してみましょう。

株式発行による資金調達のQ&A

株式発行に関する情報をQ&A方式にまとめました。株式発行による資金調達について気になることがある人は参考にしてみてください。

<株式発行に関するQ&A>

|

質問 |

回答 |

|

株式発行とはどのような資金調達方法ですか? |

株式発行とは企業の所有権である株式を発行し、その対価として投資家から資金提供を募る方法です |

|

株式発行と社債発行の違いを教えてください |

株式発行は投資家からの出資により資本を増やす方法(増資)であり、社債発行は債券を発行して投資家から資金を借りる方法(借入)です |

|

株式発行により企業が資金を得られるのはいつですか? |

原則として、投資家が株式を購入するタイミングで企業の口座へ一括で入金されます。 なお、株式は株主から継続的に資金提供を受けるものではありません |

|

既存株主がほかの投資家へ自社の株式を譲渡した場合はどうなりますか? |

株式の譲渡を受けた投資家が新たな株主となります。 なお、資金は既存株主に対し支払われるため企業が新たな株主から資金提供を受けることはできません |

|

株式はいくらで売ることができますか? |

株式の値段(株価)は需要と供給のバランスによって変動します。 なお、株式の需要は企業価値や社会情勢など様々な要因が影響します |

|

起業したばかりでも株式発行できますか? |

できます。 スタートアップなど未上場の企業を専門とするベンチャーキャピタル(VC)と呼ばれる投資会社も存在しています |

|

非上場企業も株式発行できますか? |

できます。 ただし、証券取引所での株式の売買には上場企業である必要があります |

株式発行に関する疑問や不安がある人は、専門家に相談することも検討する余地があります。株式発行は企業の経営にも多大な影響を与える可能性のある資金調達方法であるため、株式発行による資金調達を考えている人は経営コンサルタントや金融機関、仕業などの専門家に相談してみましょう。

まとめ

株式発行とは、会社の所有権を示す有価証券である株式と引き換えに、投資家から資金提供を受け企業の資本を増やす資金調達方法です。有価証券を利用した資金調達方法には株式発行のほかに「社債発行」もありますが、社債は投資家から資金を借入するための債券であり、資金調達の性質は大きく異なります。

社債発行と比較した場合の株式発行のメリットには「返済の義務がないこと」「企業価値の向上につながること」が挙げられます。株式は借入ではないため投資家への返済が不要であるほか、資本の増加により企業の財務体制が強化され、金融機関や投資家からの評価の向上や企業イメージアップにつながります。

一方、社債発行と比較した場合の株式発行のデメリットには「経営に対する企業の影響力が弱まること」「法人税の納付額が増える可能性があること」が挙げられます。企業の所有権が分散することにより経営に外部からの影響を受けやすくなるほか、資本が増えることにより税金の優遇措置の対象から外れる可能性があります。

なお、株式発行による資金調達に不安がある人は、専門家へ相談することも可能です。株式発行は株式発行は企業の経営にも多大な影響を与える可能性のある資金調達方法であるため、株式発行による資金調達を検討している人は経営コンサルタントや金融機関、仕業などの専門家に相談してみましょう。

この記事を書いたライター

ソラボ編集部

資金調達の可能性を無料で診断

10,000件の資金調達実績を持つSolaboの専門家が、融資や補助金など、事業課題に合わせた資金調達方法を提案します。

10,000件の資金調達実績を持つSolaboの専門家が、融資や補助金など、事業課題に合わせた資金調達方法を提案します。